2016年06月の記事

予防歯科

歯垢除去(歯面清掃)は「虫歯」を作らないために・・・歯周ポケット内の汚れ除去は「歯周病」にならないためにとても重要なことです。最近では、歯周病は糖尿病の血糖値のコントロール不全・心筋梗塞・心内膜炎・脳梗塞・誤嚥性肺炎・早産・低体重児出産などとの関係も言われるようになりました。

■歯周病の影響

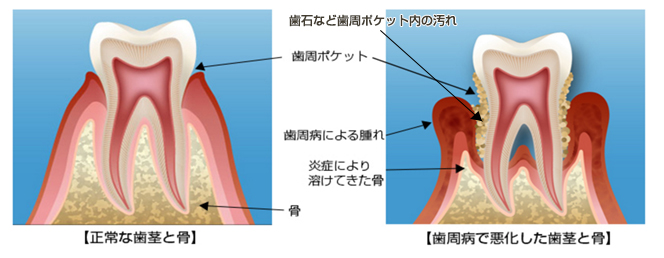

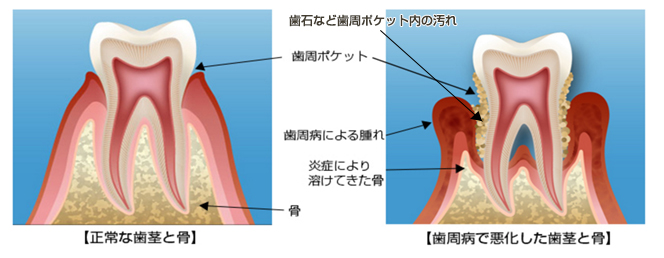

歯周病は歯周病菌による慢性感染症です。微生物(歯周病菌)感染に対する身体の防御反応として引き起こされた炎症により、歯肉上皮・歯肉結合組織・歯根膜の破壊、および悪化すると歯槽骨(歯を支える骨)が溶け歯を失っていく病気です。

右下の図にある歯周ポケットの炎症部位では、微生物「細菌」とそれを排除しようする「免疫細胞」の戦いが行われています。歯周病が全身疾患と関連する重要なキーワードは、「歯周病の慢性炎症の持続」です。歯周病罹患部位の局所的な炎症が、たとえ軽微であっても継続することで全身への影響を与える危険因子となるのです。歯周病による炎症部位の毛細血管が破壊され、そこから血液中に歯周病菌が入り込み全身へと広がっていきます。ブラッシング時に出血のある人は特に注意が必要です。

こうしたことから、心筋梗塞・心内膜炎・脳梗塞・誤嚥性肺炎・早産・低体重児出産などとの関連が報告されています。

■糖尿病と歯周病

糖尿病と歯周病とは共に生活習慣病であり、深い相関関係にあります。糖尿病が悪化すると歯周病が悪化し、歯周病が悪化すると糖尿病が悪化します。

近年では、「糖尿病患者の歯周病を徹底的に治療することで、血糖値が改善された。」という報告が見られるようになりました。糖尿病と歯周病を同時にきちんと治療していけば、必ず双方に良い影響を与え合うでしょう。

では、糖尿病と歯周病との関係を簡単にお話しします。

糖尿病は、血液中のブドウ糖の割合が高くなる病気です、腎臓がそのブドウ糖を吸収できなくなり、水分である尿と一緒に体の外に排出しようとします。そのため、多量の水分が失われ、唾液の分泌量も減少し、喉や口が乾きます。唾液には食べ物を消化するだけでなく、口の中の浄化作用や組織の修復の役割があり、歯周病を防ぐ役割もあります。糖尿病のために口腔内が乾燥すると、その役割が低下して歯周病菌が繁殖しやすくなるのです。糖尿病の高血糖状態にあると、細菌を攻撃する白血球の働きも低下するので、感染症にもかかりやすくなり、感染症の一つである歯周病も発症しやすくなります。

もう少し詳しく説明すると、糖尿病は、血液中にあるインスリンを阻害する物質が増えることでインスリンの働きが弱くなり発症します。歯茎の歯周ポケットの中で、歯周病菌と免疫細胞の白血球(マクロファージ)が戦うと、白血球(マクロファージ)からインスリンを阻害する物質が放出され、インスリンの働きが阻止されます。それによって糖尿病が悪化するわけです。この状態が続くと、体の抵抗力が下がり、歯周病菌がますます増えるという悪循環に陥ってしまします。 つまり血糖値が上がると、口腔内では①口の中の乾燥・②唾液の血糖濃度の上昇・③細菌に対する抵抗力の低下・④組織の修復力の低下などの症状が見られるようになります。

このように糖尿病の治療のためには、歯周病の予防も大切なことなのです。

他の病気と歯周病との関係は、今後説明していきたいと思いますが、上記のようにならないためにも、定期的な口腔内のクリーニングは、とても重要です。皆さんのお身体の健康のために、このお口のクリーニングを是非やってみませんか?不安なこと・分からないことあれば、どうぞご相談下さいね。

■歯周病の影響

歯周病は歯周病菌による慢性感染症です。微生物(歯周病菌)感染に対する身体の防御反応として引き起こされた炎症により、歯肉上皮・歯肉結合組織・歯根膜の破壊、および悪化すると歯槽骨(歯を支える骨)が溶け歯を失っていく病気です。

右下の図にある歯周ポケットの炎症部位では、微生物「細菌」とそれを排除しようする「免疫細胞」の戦いが行われています。歯周病が全身疾患と関連する重要なキーワードは、「歯周病の慢性炎症の持続」です。歯周病罹患部位の局所的な炎症が、たとえ軽微であっても継続することで全身への影響を与える危険因子となるのです。歯周病による炎症部位の毛細血管が破壊され、そこから血液中に歯周病菌が入り込み全身へと広がっていきます。ブラッシング時に出血のある人は特に注意が必要です。

こうしたことから、心筋梗塞・心内膜炎・脳梗塞・誤嚥性肺炎・早産・低体重児出産などとの関連が報告されています。

■糖尿病と歯周病

糖尿病と歯周病とは共に生活習慣病であり、深い相関関係にあります。糖尿病が悪化すると歯周病が悪化し、歯周病が悪化すると糖尿病が悪化します。

近年では、「糖尿病患者の歯周病を徹底的に治療することで、血糖値が改善された。」という報告が見られるようになりました。糖尿病と歯周病を同時にきちんと治療していけば、必ず双方に良い影響を与え合うでしょう。

では、糖尿病と歯周病との関係を簡単にお話しします。

糖尿病は、血液中のブドウ糖の割合が高くなる病気です、腎臓がそのブドウ糖を吸収できなくなり、水分である尿と一緒に体の外に排出しようとします。そのため、多量の水分が失われ、唾液の分泌量も減少し、喉や口が乾きます。唾液には食べ物を消化するだけでなく、口の中の浄化作用や組織の修復の役割があり、歯周病を防ぐ役割もあります。糖尿病のために口腔内が乾燥すると、その役割が低下して歯周病菌が繁殖しやすくなるのです。糖尿病の高血糖状態にあると、細菌を攻撃する白血球の働きも低下するので、感染症にもかかりやすくなり、感染症の一つである歯周病も発症しやすくなります。

もう少し詳しく説明すると、糖尿病は、血液中にあるインスリンを阻害する物質が増えることでインスリンの働きが弱くなり発症します。歯茎の歯周ポケットの中で、歯周病菌と免疫細胞の白血球(マクロファージ)が戦うと、白血球(マクロファージ)からインスリンを阻害する物質が放出され、インスリンの働きが阻止されます。それによって糖尿病が悪化するわけです。この状態が続くと、体の抵抗力が下がり、歯周病菌がますます増えるという悪循環に陥ってしまします。 つまり血糖値が上がると、口腔内では①口の中の乾燥・②唾液の血糖濃度の上昇・③細菌に対する抵抗力の低下・④組織の修復力の低下などの症状が見られるようになります。

①口腔内の乾燥

高血糖状態では、尿がたくさん出ます。その結果、体内の水分が減少するとともに、唾液の分泌量も減少し、喉や口の乾きという症状が現れます。そのため、歯周病菌が増殖しやすく、歯周病が進行しやすい環境になっています。唾液には食べ物を消化する働きの他に、口腔内の浄化、組織の修復などの働きがあり、歯周病を防ぐように作用しています。

②唾液の血糖濃度の上昇

唾液はもともと血液から作られるもので、高血糖状態では、糖分濃度が高くなり歯周病菌の増殖に適した状況になります。

③細菌に対する抵抗力の低下

高血糖状態の下、細菌を攻撃する白血球の働きも低下し、感染防御機構が十分に機能しなくなり、感染症(歯周病)にかかりやすくなります。

④組織の修復力の低下

歯周組織では、細菌による組織の破壊とそれを何とか修復しようとするせめぎあいが続いています。高血糖状態では、組織を修復する働きが低下することがわかっていて、同時に歯周病の進行も早くなります。

このように糖尿病の治療のためには、歯周病の予防も大切なことなのです。

他の病気と歯周病との関係は、今後説明していきたいと思いますが、上記のようにならないためにも、定期的な口腔内のクリーニングは、とても重要です。皆さんのお身体の健康のために、このお口のクリーニングを是非やってみませんか?不安なこと・分からないことあれば、どうぞご相談下さいね。

参考書籍:ペリオドンタルメディシン

全身の健康と歯周病のかかわり

【医歯薬出版】

(2016.6.14[Tue])